プチナース国試部

過去問をもとに、正答につながるポイント、国試対策のポイントをていねいに解説!

- <no.33>第107回午前問題54

- 性同一性障害〈GID〉/性別違和〈GD〉について正しいのはどれか。

- 出現するのは成人期以降である。

- ホルモン療法の対象にはならない。

- 生物学的性と性の自己認識とが一致しない。

- 生物学的性と同一の性への恋愛感情をもつことである。

解答3 生物学的性と性の自己認識とが一致しない。

1.出現するのは成人期以降である。

→× 性別に対する違和感は思春期よりも前、小学校高学年までにGD全体のうち8割が感じているという最新の調査結果1もあり、「成人期以降で出現する」というのは誤りです。

2.ホルモン療法の対象にはならない。

→× 治療としては、「ホルモン療法」「乳房切除」「適応判定会議」「性別適合手術」があります。このように、ホルモン療法が含まれますので、こちらも誤りです。

3.生物学的性と性の自己認識とが一致しない。

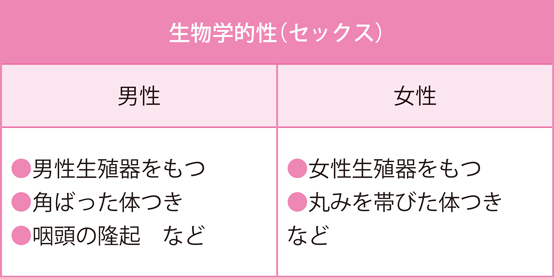

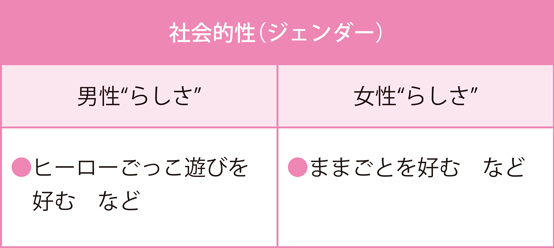

→◯ 私たちは生まれたときに身体的な特徴によって生物学的性(セックス)を判断されますが、成長するにしたがって自分が男性/女性であるという認識をもつようになり、社会的かつ文化的属性としての性(ジェンダー)を獲得していきます(表1)。生物学的性と性自認(ジェンダー・アイデンティティ)が一致しないことを性別違和〈GD:gender dysphoria〉といい、これが答えです。ジェンダー・アイデンティティのことを性別に対する自己認識や自己認知などということがありますが、意味から理解できるようにしましょう。

4.生物学的性と同一の性への恋愛感情をもつことである。

→× 生物学的性は身体的特徴から診断されるものであり説明自体が正しくありません。GDの診断基準には「同一の性への恋愛感情をもつ」などはありません。ですが、性別違和や性別に嫌悪感をもつ人が同性愛という指向をもつことはあります。ここは区別するようにしてください。

正答につながるポイント!

セクシュアリティに関しては104回、105回、107回と出題されているので、意識して学習しておきましょう。なお、性同一性障害〈GID:gender identity disorder〉はDSM‒5*において性別違和に改称されました。これに配慮して問題では両方の名称で問われています。

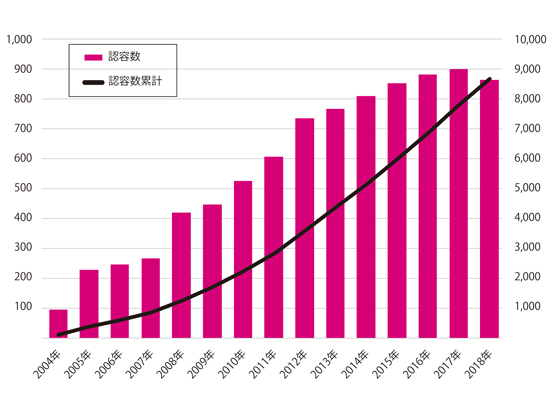

なお、性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律(2004年施行)の規定により、性同一性障害者で以下のすべての要件に該当する者は、家庭裁判所で戸籍上の性別の取扱いの変更の審判を受けることができるようになっています(審判の請求をするには、2人以上の医師による診断書の提出が必要です)。

| ①20歳以上であること

②現在婚姻をしていないこと ③現在未成年の子がいないこと ④生殖腺がないこと(=生殖腺を除去する性別適合手術を終えている)または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること ⑤その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観(=性別適合手術で性器の外観を変更を希望する性別に近似させている)を備えていること |

性別の取扱いの変更を容認されたのは2018年中で867名、これまでの累積の容認数は8,676名となっています(図1)。

国試対策のポイント!

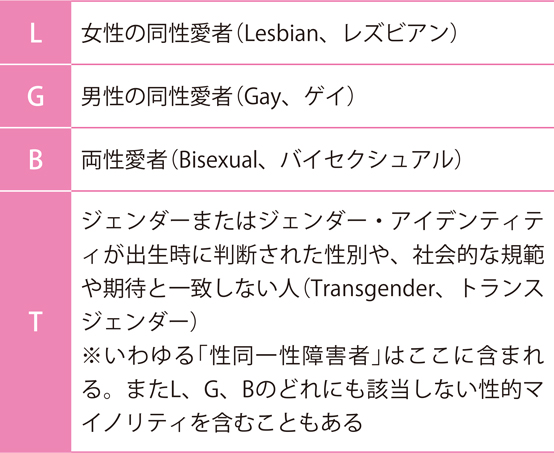

LGBT(表2)については、昨今社会的なトピックにもなっており、必須の知識です。さらにGDについても学んでおきます。

〈引用文献〉

1.中塚幹也:学校の中の「性別違和感」を持つ子ども.岡山市;2013:1-46.

〈参考文献〉

1.日本精神神経学会:性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン(第4版改).https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/gid_guideline_no4_20180120.pdf(2020.10.10アクセス)

*【DSM-5】diagnostic and statistical manual of mental disorders:精神障害の診断と統計マニュアル

表1 生物学的性(セックス)と社会的性(ジェンダー)

●成長とともに「男性/女性である」という認識をもつようになる

●生物学的な男性/女性が、自身の性別に違和感をもつことを性同一性障害/性別違和という

図1 性別の取り扱い認容数の推移

※ 各年のデータは、司法統計による。

※ 法の施行が2004年7月16日のため、2004年のデータは、約半年分。

日本性同一性障害・性別違和と共に生きる人々の会:性同一性障害特例法による性別の取扱いの変更数調査(2018年版).より引用.https://gid.jp/research/research2019032001/(2020.10.15アクセス)

表2 LGBTについて

執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)