プチナース国試部

過去問をもとに、正答につながるポイント、国試対策のポイントをていねいに解説!

- <no.41>第101回午後問題45

- 胸水貯留時の胸腔ドレナージ法で正しいのはどれか。

- ドレナージ中は輸液を行わない。

- 胸腔ドレーンは水封にして管理する。

- 呼吸困難が消失するまでドレナージをする。

- 歩行時には胸腔ドレーンのクランプは行わない。

解答2 胸腔ドレーンは、必ず水封にして管理する。

1.ドレナージ中は輸液を行わない。

→× ドレナージと輸液に直接の関係はありません。水分の出納チェックはもちろん必要ですが、ドレナージしていても輸液療法を行えます。

2.胸腔ドレーンは水封にして管理する。

→〇 正しいです。

3.呼吸困難が消失するまでドレナージをする。

→× 呼吸機能が正常に近づくようにドレナージを行いますが、呼吸困難が消失したことがドレナージを終了する根拠とはなりません。

4.歩行時には胸腔ドレーンのクランプは行わない。

→× 歩行時にバッグを高い位置に移動させてしまったり、水封が適切に行われなくなったりする可能性があるので安全のためクランプするので誤りです(4.×)。

正答につながるポイント!

問題自体は成人看護学というより基礎看護学寄りですが、胸腔ドレーンの問題が苦手だという人は多いと思うので取り上げました。

まず、胸腔ドレーンの目的は「胸腔内の空気や血液・滲出液・胸水を体外に排出させ、肺の拡張を促すこと」です。胸腔穿刺が必要で、検査や緊急時に間欠的に行うもののほか、多くは持続的にドレーンチューブを留置します。

次に胸水についてです。胸水とは、胸膜腔の異常な量・性状の液体のことです。胸水の原因は心不全、肝硬変、肺炎、肺機能の低下、術後や外傷、感染症などです。

続いて胸腔ドレーンのしくみです。胸腔内圧は常に陰圧ですから、ドレナージチューブをつないだあとも密閉して陰圧を保つ必要があります。病状に応じて吸引圧を調整するのですが、正常な安静時呼吸の胸腔内圧は-7~-2cmH2Oであり(解剖生理学的に大切な知識です)、吸引するのであればこれよりも強い圧で引くのですが、治療すべき異常があるために正常な胸腔内圧よりも低いこともあるので、その値に合わせて設定します。(病状によっては陰圧を保つことができれば、吸引をかけずに水封だけにすることもあります)。

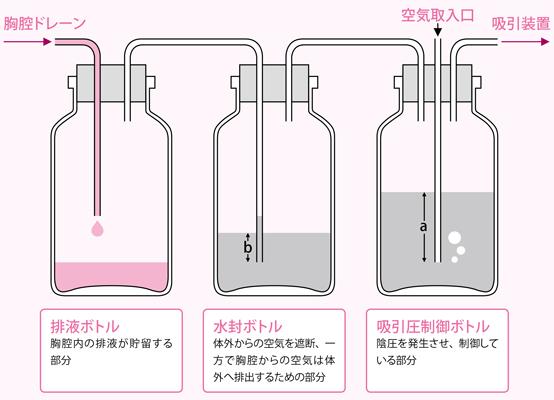

ドレナージのしくみを図1に示します。問題の選択肢2で問われているのは水封ですね。水封はウォーターシールとも言います。通常の胸腔内は密閉された状態で大気圧より低い状態で機能していますが、穿刺してチューブを入れると外界と通じてしまい、機能しなくなります。ドレーンの先を水中に入れることで、外界と遮断され、内圧が変わっても水の移動で調整されて封ができるわけです。チューブ内から体内へ水封部分の水が逆流しないしくみが必要なため、このような形になりました。一体型のチェストドレーンバッグは、このしくみを1つのシステムにしたものです。

胸腔ドレーンが留置されているときには、表1に挙げた点をチェックします。

図1 ドレナージ(水封)のしくみとドレナージ中の患者の観察点

●「←b→」の部分が、きちんと水中に入っているかが重要

※胸腔内には、(a-b)cmH2Oの陰圧が発生する。

池西静江,石束佳子 編:看護学生スタディガイド2022.照林社,東京,2021:433.より改変して引用

表1 胸腔ドレナージ中の観察ポイント

| ①吸引圧制御チェック | ●吸引をかけている場合、吸引圧制御ボトルに少量の泡が発生しているか |

| ②呼吸性移動 | ●水封ボトルの液面が上下しているか |

| ③エアリーク | ●水封ボトルに気泡があるときはエアリークが発生している |

| ④患者の状態 | ●ドレーンと接続バッグ、患者の体におけるドレーンの固定は確実か

●挿入部の皮膚に異常はないか ●呼吸音の左右差、皮下気腫が発生していないか |

| ⑤ドレーンの屈曲・閉塞 | ●ドレーンの閉塞・屈曲・圧迫の有無、チューブ内に停滞している液体を適切にミルキングしているか |

| ⑥バッグの高さ | ●逆流防止のため、胸腔ドレナージバッグは胸腔の高さよりも20cm以上低くする |

国試対策のポイント!

成人看護学や在宅看護論におけるケアの問題は、看護技術と密接にリンクします。問題を解いて出てきたケアを復習すると、より効果的です。

執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)