プチナース国試部

過去問をもとに、正答につながるポイント、国試対策のポイントをていねいに解説!

- <no.25>第106回午前問題72

- Aさん(32歳、女性)は小児専門の病院に勤務していたが、国際保健医療協力プログラムで中央アフリカ地域の州事務所に母子保健担当の看護師として派遣された。この地域は長く紛争が続き、母子の健康状態が不良と聞いた。

Aさんが現地で最初に行う業務はどれか。

- 経口補水液の配布

- 乳幼児の栄養状態の把握

- 女性の識字率向上の支援

- 病院における母子看護業務の把握

解答2 乳幼児の栄養状態の把握

1.経口補水液の配布

→× 活動にあたっては現地の関係者と協力・連携することになりますが、そのためには当然、計画を立案しなくてはなりません。「母子の健康状態が不良」な情勢のなかでできることを考えるためにはどのように健康状態が不良なのかを理解する必要があります。よって、現状を把握せずに1の「経口補水液の配布」をするのは時期尚早ですし、的外れな支援にもなりかねません。

2.乳幼児の栄養状態の把握

→◯ 上記のとおり、まずは「どのように健康状態が不良なのか」を理解する必要があることから、答えは2が最も適切です。

3.女性の識字率向上の支援

→× 保健指導や知識普及の活動をするには、3の「女性の識字率」を調べることは方法を考えるうえで必要ですが、向上支援は時間がかかるため、まずは字に頼らない活動の方法を考えます。

4.病院における母子看護業務の把握

→× 「病院における」という非常に狭い範囲の調査になってしまううえ、紛争後にどのくらいの病院が機能しているのか、病院へのアクセスの状態など住民にとって病院がどのような存在なのかを知ったあとに集める情報だと考えます。

正答につながるポイント!

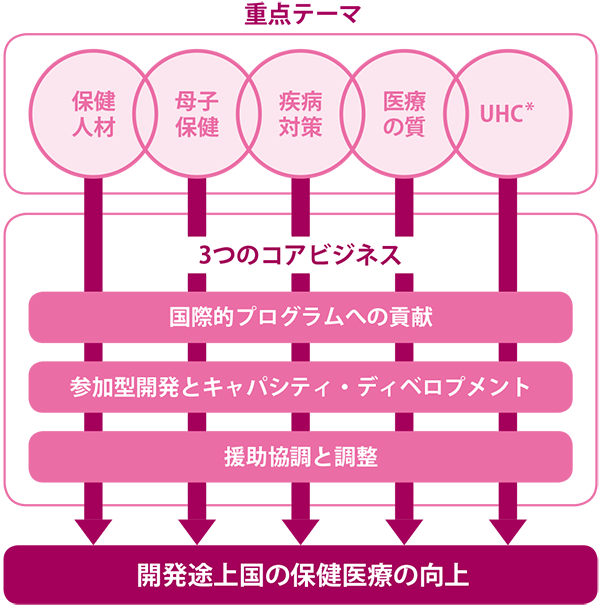

保健医療分野での日本を代表する国際協力機関として、国立研究開発法人国立国際医療研究センター国際医療協力局があります。同センターでは厚生労働省や外務省、独立行政法人国際協力機構(JICA)、世界保健機関(WHO)等と連携しながら、開発途上国における技術協力プロジェクトへの専門家派遣、国内外の保健医療人材の育成・国際保健医療の研究を通じて国際協力を行っており、図のような重点テーマを挙げています。

国試対策のポイント!

第105回くらいから増えたタイプの問題で、何かを覚えれば解けるのではなく自分で思考して判断する問題です。過去問で慣れておいて、試験当日は根拠を「自分のなかで」あきらかにして不安をやわらげましょう。

図 日本の国際保健医療における重点テーマ

国立研究開発法人 国立医療研究センター 国際医療協力局:5つの重点テーマと3つのコアビジネス.より引用

*【UHC】universal health coverage:ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ。すべての人が、適切な健康増進、予防、治療、機能回復に関するサービスを経済的な不安なく受けられること。

執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)