プチナース国試部

過去問をもとに、正答につながるポイント、国試対策のポイントをていねいに解説!

- <no.23>第104回午後問題42

- 抗癌薬の点滴静脈内注射中の患者が刺入部の腫脹と軽い痛みを訴え、看護師が確認した。

直ちに行うのはどれか。

- 刺入部を温める。

- 注入を中止する。

- 注入速度を遅くする。

- 点滴チューブ内の血液の逆流を確認する。

解答2 注入を中止する。

1.刺入部を温める。

→× 完全に誤りというわけではありません。抗がん薬は起壊死性・炎症性・非壊死性の性質に分ける(ただし区別は絶対的なものではない)ことができます。数は少ないですが起壊死性のうちビンカアルカロイド系の薬剤などでは温熱圧迫することが推奨されているからです。その他の抗がん薬では血管外漏出後は冷却するようにします。

2.注入を中止する。

→◯ これが正解です。しかし、ここで注入を止めてもすぐに留置針を抜いてはいけません。血管外漏出の可能性があり、留置針から薬液や血液を吸い上げて抗がん薬の組織傷害性を少しでも食い止める必要があるためです。血管外漏出とは、静脈に与薬した薬剤や輸液がカテーテルの先端の移動などによって血管外の周辺組織に漏れたり、血管外に浸潤したりして組織の炎症や壊死を起こすことをいいます。薬剤が漏れた直後から刺入部の痛みや熱感などが起こるとは限らず、また刺入部の発赤も漏出からすぐに起こるとは限らないため、十分な予防策を講じることや観察を続けること(そのために刺入部は透明なフィルムドレッシング材を使用するなどして観察できるようにする)、患者さんの訴えに注意することが重要です(図)。

3.注入速度を遅くする。

→× 血管外漏出に対応するためには注入を遅くするだけでは不十分で、答えである2の「注入を中止する」ことが必要です。

4.点滴チューブ内の血液の逆流を確認する。

→× 血管外漏出が起こると点滴の滴下速度の減少・自然滴下がない・点滴チューブ内の血液逆流(逆血)の消失といった現象が生じることから頻繁に確認するべきポイントですが、すでに刺入部の腫脹と軽い痛みがある状態では最優先とすべきことがらではありません。

正答につながるポイント!

点滴静脈内注射による抗がん薬の管理は頻出の項目です。国家試験で扱われるのはごく基本的なことなので、しっかりと学習しておきましょう。 上記の通り、この問題では2の「注入を中止する」と3の「注入速度を遅くする」は対立する選択肢なので(この状況で滴下を管理しないというのは考えにくいため)、どちらかが正解になるタイプの設問です。

国試対策のポイント!

血管外漏出以外に消毒液や器材に対する過敏症、静脈炎、フレア反応(一時的なアレルギー反応のひとつで薬液が入っている血管に沿って紅斑や赤い線状の発疹ができる)などがありますが、これらの場合には逆血があるのでひとつの判断材料になります。

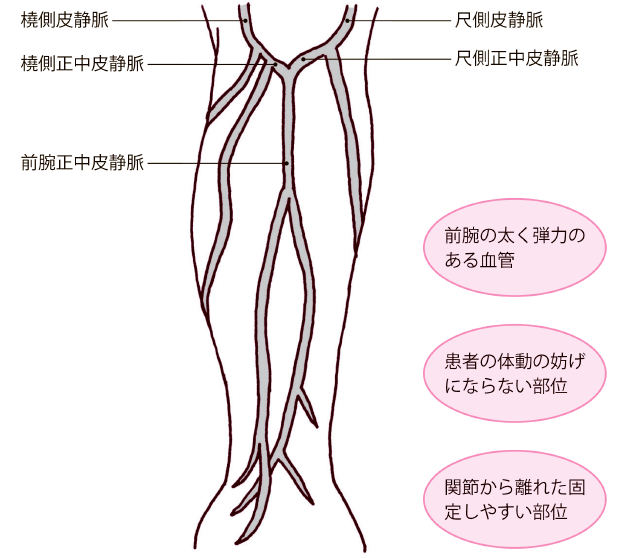

図 抗がん薬の血管外漏出を避けるための穿刺部位の選択

【避けるべき部位】

●30分以内に穿刺した部位 ●関節に近い部位

●一度失敗した部位(反対側か、同側であれば体幹側を選ぶ)

●乳がん手術後にリンパ郭清を施行している部位

●肘関節窩(関節の動きで漏れやすく、漏出がわかりにくい)

●下肢の静脈 ●局所感染、創傷、血行障害のある部位

●麻痺、浮腫のある側

鈴木美穂,濱敏弘:がん化学療法看護 はじめの一歩.照林社,東京,2016:33.より引用

Illustration:Keiko Katsuyama

執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)