プチナース国試部

過去問をもとに、正答につながるポイント、国試対策のポイントをていねいに解説!

- <no.06> 第107回午後問題80

- Aさん(66 歳、女性)は、4年前に前頭側頭型認知症と診断され、介護老人福祉施設に入所している。時々、隣の席の人のおやつを食べるため、トラブルになることがある。 この状況で考えられるAさんの症状はどれか。

- 脱抑制

- 記憶障害

- 常同行動

- 自発性の低下

- 物盗られ妄想

解答1 脱抑制

1の「脱抑制」は礼節・礼儀や社会通念が理解できなくなり、ほかの人からどう思われるかを考えずに自己本位的な行動や反社会的行動(車の運転での信号無視、万引きや窃盗が含まれる)をすることをさし、前頭側頭型認知症で特徴的です。設問は「隣の人のおやつを食べてしまう」なので、選択肢のなかでは1の「脱抑制」が該当します(1.◯)。

2の「記憶障害」について、前頭側頭型認知症では意味記憶障害と呼ばれる言葉の意味の理解または物品の同定ができなくなる症状が出ます。そのため「語義失語」と呼ばれる、特徴ある言語障害が出現します。これは「リモコンは?」と聞いても意味がわからず「リモコンって何?」と初めて聞いた言葉のように反応する言語障害のことです。

また3の「常同行動」とは同じ行動や同じ言葉を繰り返したり、同じ時間に同じ行動を毎日する時刻表的生活をして制止すると怒ったりする症状のことです。これも前頭側頭型認知症で起こります。

4の「自発性低下」もこの認知症の特徴のひとつで、自分にも他人にも無関心になり、自発的に何かをしようとしなくなります。

よって2~4も前頭側頭型認知症の症状ではありますが、Aさんに生じていると考えられるものではありません(2~4.×)。他の症状としては、「被影響性の亢進」として外的刺激に対して反射的に反応してしまう、模倣行動や強迫的言語応答が起こるなどがあります。

なお、5の物盗られ妄想は前頭側頭型認知症に特徴的な症状ではありません(5.×)。

正答につながるポイント!

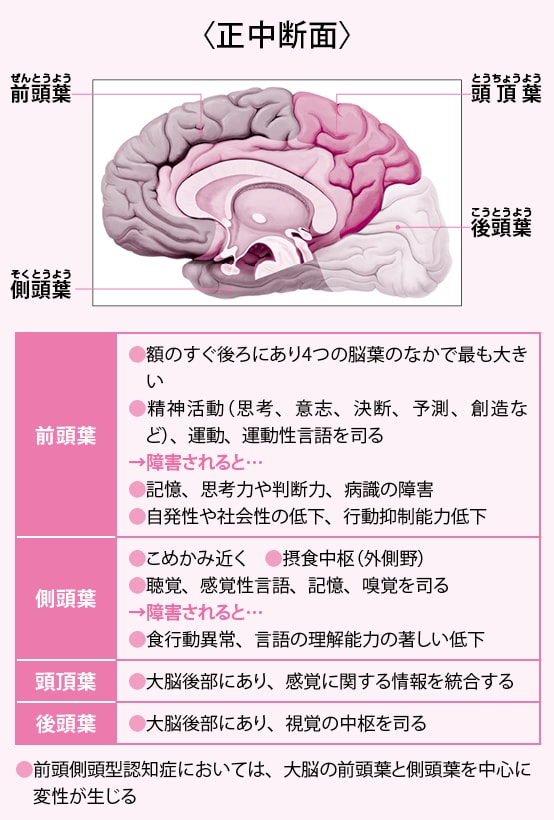

認知症については脳血管性認知症とアルツハイマー型認知症に加えて、近年はレビー小体型認知症に焦点が当たることが多かったのですが、新たに前頭側頭型認知症も出題されるようになってきました。ピック病というと、なんとなく聞いたことがあるかもしれません。ただしピック病=前頭側頭型認知症ではなく、前頭側頭型認知症のうちの約8割程度がピック病ではないかという説が有力です。おもに初老期に発症し、大脳の前頭葉や側頭葉を中心に神経変性が生じ、図のような症状が生じます。

国試対策のポイント!

精神科領域の新しい疾患概念では難しい用語が出てきやすいので注意します。前頭側頭型認知症では根本的な治療薬はなく、緩徐に進行します。画像検査では前頭葉や側頭葉前部にMRI*/CT*での萎縮やPET*/SPECT*での代謝や血流の低下がみられます。

*【CT】computed tomography:コンピューター断層撮影

*【PET】positron emission tomography:陽電子放出断層撮影

*【SPECT】single photon emission computed tomography:単一光子放射断層撮影

図 大脳の正中断面機能と前頭側頭型認知症で障害される部位

執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)

Illustration:Kazuhiro Imasaki