必修予想問題

予想問題で必修問題対策。あわせて知っておきたい知識も解説!

- <no.34>人口動態

- 日本の令和4(2022)年の年少人口に最も近いのはどれか。

- 1,450万人

- 2,550万人

- 3,600万人

- 7,400万人

解答1 1,450万人

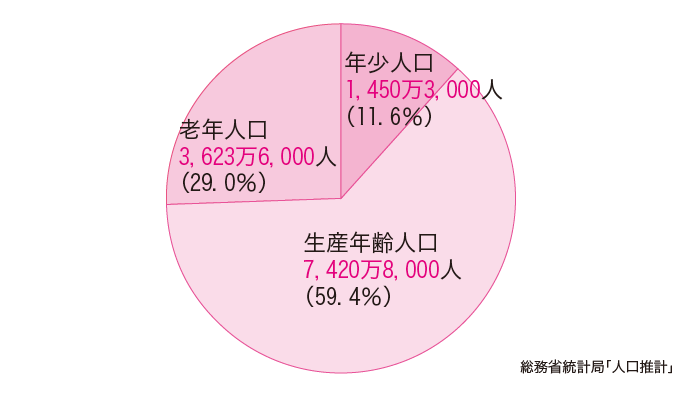

「一億総活躍社会」が話題になって久しい。この「一億」という言葉は国民全員参加という意味が込められているが、正確な人口の構成を考えてみよう。令和4(2022)年の総人口1億2,494万7,000人のうち、15~64歳の生産年齢人口は4に近い約7,420万人(59.4%)であり、この全員が活躍するとしても1億には届かない。65歳以上の老年人口は3に近い約3,620万人(29%)で、この2つを足すと約1億1,040万人となり1億を越える。さらに、残りの年少人口は約1億2,490万-1億1,040万人で、約1,450万人(11.6%)となる(1.○)。おそらく学習のときは割合のほうが覚えやすいが、そこから総人口を使って実数も計算できるようにしておこう(図1)。

図1 年齢3区分別人口および率(令和4年)

人口について学びを深めましょう!

①人口の男女比~生まれは男子が多いが逆転する

令和4(2022)年は男性6,075万8,000人、女性6,418万9,000人で、女性が約343万人多い。女性を100とすると、男性は94.7となる。なお、国家試験で問われたことはないが、

令和4(2022)年の0歳の総人口は女性よりも男性の方が多く(=男性の出生の方が多い)、56歳の総人口から男性より女性が多くなる。

②人口は減少期に入っている

「一億総活躍社会」というスローガンには人口を1億以上に保とうという意味もある。31年後の令和38(2056)年に1億人を割って9,965万人、令和47(2065)年に9,159万人になると予測されている。

③令和4(2022)年の出生数は77万759人で過去最少だった

第114回の国試を受ける受験生は平成12(2000)年前後の生まれが多い。この頃の出生数は100万人を越えていたが、2016年に100万人を下回って以降戻っていない。

過去には、昭和22(1947)~24(1949)年の第一次ベビーブーム※1中には約270万人も出生した年があり、昭和46(1971)~49(1974)年の第二次ベビーブーム中は200万人以上となった。ちなみに、昭和41(1966)年は「ひのえうま」※2のため、出生数が136万人と前年に比べ約46万人減少している。来年の令和8(2026)年は60年ごとの「ひのえうま」に当たる。

※1この世代を「団塊の世代」と呼ぶことがある。

※2「ひのえうま」の年生まれの子は食べるのに困るなど、複数のネガティブなイメージの迷信があり出産が控えられた。

執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)