- 監修 任 和子 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 教授

情報収集の悩みを解決!

看護過程のスタートである情報収集でつまずいてしまうと、その後の展開がなかなかうまくいかないもの。情報収集の悩みを解決して、スムーズに進めましょう!

【悩み01】

最初に情報収集することが多くてスムーズにできず、時間がかかってしまう!

【悩み02】

収集した情報はたくさんあるのに、白紙になってしまう欄がある!

【悩み03】

SデータとOデータの分けかたがわからない!

【悩み04】

カルテからの情報の収集のしかたを教えて!

最初に情報収集することが多くてスムーズにできず、時間がかかってしまう!

収集しやすいようにメモ帳を工夫してみて。まずは記録類から収集して、患者さんに負担がかからないようスムーズに収集しよう!

まず、メモ帳を情報収集しやすいように工夫しましょう。学校で使用している情報用紙(アセスメントの枠組み)に沿って欄を作成しておき、書き込みやすいようにしておきます。各欄で収集したい情報も整理して明確にしておくとよいでしょう。

情報収集は、記録類(診療録や看護記録)から収集する方法と、患者さんから直接収集する方法があります。入院患者さんの場合、カルテ(診療録)作成時にさまざまな職種から同じことを聞かれることが多いため、記録を見ればわかることを重複して聞かない配慮も必要です。

その後、情報収集が必要なことを絞って、患者さんから直接収集するとよいでしょう。その際、情報は患者さんの言葉だけではありません。話すときの表情などの反応はもちろん、患者さんの生活の場であるベッドサイドの状況なども大切な情報です。さりげなく観察しましょう。ケアをしながら話をしたり観察することもできます。

陥りがちなのが、記録の情報欄を埋めたいがばかりに、患者さんを質問攻めにしてしまうことです。一度に完璧に情報を収集できなくてもいいのです。患者さんの今の気持ちを大事にして、不足している情報が見えてきたら、追加で収集しましょう。

収集した情報はたくさんあるのに、白紙になってしまう欄がある!

もう一度、集めた情報に手がかりがないか見直してみて。手がかりから足りない情報を明らかにして、これからの患者さんとのかかわりのなかで収集していこう

原因として、まず情報用紙のそれぞれの欄の内容を理解できていない可能性があります。次に、目に見えている問題などに気をとられて広い視点で観察できていない可能性、つまり情報がとれていない可能性が考えられます。

しかし、一見すると情報が不足している欄でも、集めた情報のなかに手がかりとなる情報が含まれていることや情報を得ているにもかかわらず分類できていないこともあります。収集した情報を見直してみましょう。

白紙になりやすい欄には、日常的にあまり言葉にすることがなかったり、そう簡単に他人には言わない内容であったりするために、意識的に観察していなければ情報収集できないことがあります。自己概念や価値、信念などに関する情報がこれにあてはまります。

今ある情報のなかからあてはまる可能性のある情報を見つけ出すことで、足りない情報を明らかにし、これからのかかわりにつなげていくことが大切です。

SデータとOデータの分けかたがわからない!

Sデータは患者さんの言葉をそのまま記載し、Oデータは観察・測定したことを書く。できるだけ、Sデータ(患者さんの言葉)として書き、それを裏づけるOデータを書くのがよい

病院の看護記録や実習記録で看護過程の展開のために用いられている様式は、1968年にL.Weedが提唱したPOS(Problem Oriented System:問題志向型システム)というものに基づいたPONR(Problem Oriented Nursing Record:問題志向型看護記録)です。「S情報」や「O情報」、経過記録で学生を悩ます「SOAP」形式も、POSによるものなのです。

この「SOAP」形式による経過記録は、看護診断ごとにSOAP(subjective data:主観的情報/objectivedata:客観的情報/assessment:アセスメント/plan:計画)に沿って記述することで、情報を整理して把握できることが特徴です。記録を後で読んだときに、自分はもちろんのこと、例えば看護師や医師、薬剤師など誰が読んでもできるだけわかりやすく患者さんの状態や看護ケアの必要性、行われた看護ケアがわかるように、整理して書くことが重要です。

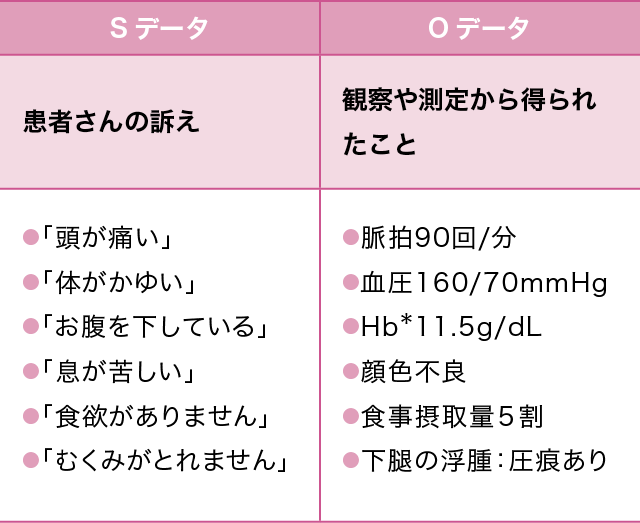

Sデータ(主観的情報)とは、面接など、患者さんとの言語的コミュニケーションによって得られた情報のことで、患者さんの言葉をそのまま記載します(表)。Oデータ(客観的情報)とは、患者さんの状態を客観的に見た情報のことで、観察したことや測定したことなどを記載します。SデータとOデータは「事実」であり、それらを根拠に自分の意見を述べるのが「アセスメント、計画」であると考えるとよいでしょう。

例えば、コミュニケーション時に、患者さんから「~な感じがする」「~が苦しい」などという言葉が聞かれたことはSデータになります。逆に、「体温37.5℃」などのバイタルサインや、「肝臓の腫大がある」などのフィジカルアセスメントで得られる情報はOデータになります。

Sデータは、基本的には、患者さんの言葉をそのまま記載すればよいのですが、たくさんの言葉のなかからどれをピックアップすればよいのか悩むことがあります。アセスメント・計画の根拠となる患者さんの自覚症状や気持ちなどについて、できるだけ伝わるような言葉を取り出すことが重要です。Sデータを吟味することで、患者さんのニーズをキャッチすることができるので、このプロセスはとても大事です。

また、よく混乱するのは「呼吸困難なし」や「嘔気なし」はSとOどちらなのかということです。できるだけ「今日は呼吸が楽です」と、患者さんの言葉でSデータとして書き、呼吸回数や努力呼吸の有無など、Sデータを裏づけるようなOデータを書くほうがよいですが、冗長になってしまったり、長い記録になって、かえってわかりづらくなることもあるので、要約して短くしてもよいです。この場合、看護記録では「呼吸困難なし」と、「Oデータ」にすることが多いでしょう。

■表 SデータとOデータの例

*【Hb】hemoglobin:ヘモグロビン

カルテからの情報の収集のしかたを教えて!

大局的に患者さんの状態を推測し、カルテで何を確認するのか予測してから見るようにしよう。最も詳細に見る必要があるのは“今の状態を現す症状・所見”!

特に、患者さんを受け持った初日は、患者さんの全体像を把握するのがたいへんです。高齢の患者さんは複数の病気をもっている方も多く、また、医療の高度化で治療法も複雑になっています。実習指導者によく相談して、大局的に患者さんの状態を推測し、カルテで何を確認するのか、目的をもって、ある程度予測をつけてから見るようにしましょう。

カルテは希望があれば患者さんに開示するので、近ごろはできるだけ日本語で書くようにしたり、使用する略語を病院で決めていたり、解読不可能な文字で書かないように注意するようになっています。また、大学病院などで研修医が担当している患者さんの場合は、1週間ごとにサマリーが記載されており、日々の記録もていねいに書いてあることが多いので、よりわかりやすいかもしれません。

カルテから情報収集する際に最も詳細に見なければならないのは、今の状態を表す症状や徴候です。さらに治療方針を確認し、どのような診療計画が立てられているかを確認します。行われる検査や治療のスケジュールや退院の見通しを確認しましょう。クリニカルパス*が使用されていれば、これは簡単です。

入院からあまり日が経っていなければ、病名、症状、治療計画や看護計画・リハビリテーション計画、推定される入院期間などが書かれた「入院診療計画書」を見るとよいでしょう。「入院診療計画書」は患者さんや家族に説明するために書かれています。また、外来記録を見ることができれば、入院にいたった経過がわかります。

入院から日が経っている場合は、これまでの経過を知るために、例えば医師がまとめているサマリーがあればざっと見てこれまでの治療経過を確認します。また、患者さんや家族にインフォームドコンセントをした内容を書いてある場合は、それを詳しくさかのぼっていくと、経過がわかります。慢性疾患をもっている患者さんで、過去にその病院に入院したことがある患者さんの場合は、「退院時サマリー」があるのでそれを見るとよいでしょう。

検査データは膨大にあるので、今のデータは全体を網羅して確認し、病態や治療経過からみて重要なデータは時系列で確認します。

電子カルテが導入されている病院では、データが時系列になって表示されたり、画像もすぐに確認でき、たいへん便利です。

*【クリニカルパス】患者指導、検査、手術、与薬、処置、食事などの各項目ごとに作業行程を時系列に一覧表示した管理表