正答につながるポイント!

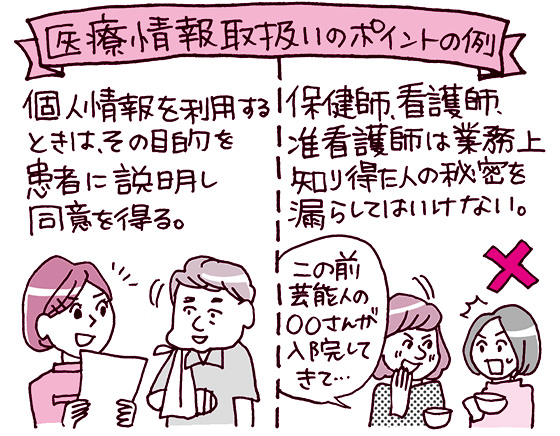

「情報の取り扱い」もホットなトピックです。それほど難しい問題は出ない印象がありますが、過去問のポイントに新しい内容が加わって問われることからだんだん難化していきやすいため、注意が必要です。第106回でも出題されています。

第106回午後問題33

患者の情報の取扱いについて正しいのはどれか。

1.看護師の守秘義務は医療法で規定されている。

2.統計的に処理された情報から患者個人を特定できる。

3.利用目的が明確であっても患者の情報の活用は制限される。

4.転院先の病院と患者の情報を共有する場合は患者の同意が必要である。

1.看護師の守秘義務は医療法で規定されている

→× 看護師の守秘義務は保健師助産師看護師法で規定されている。

2.統計的に処理された情報から患者個人を特定できる

→× 統計的に処理された情報から患者個人を特定できないよう、匿名化を行い、個人を特定できる情報は一切公表しない。

3.利用目的が明確であっても患者の情報の活用は制限される

→○ 利用目的が明確であっても患者の情報の利活用は制限されることは、第105回の問題の選択肢「2」と関連し、正しい。

4.転院先の病院と患者の情報を共有する場合は患者の同意が必要である

→○ 医療機関や介護保険のサービス事業所等と患者の情報を共有するときには患者の同意が必要で、正しい。

【第106回午後問題33の解答】 3、 4

(4肢問題であるが、発表された正答は2つであった)