解答2

Ⅱ-30

1.Ⅱ-20

→×

2.Ⅱ-30

→◯ Ⅱは「痛み刺激で覚醒するが、刺激がなくなると眠る」なので、表現を変えると「ほとんどしゃべらず、刺激しているとき以外は閉眼している」ということです。呼びかけですぐ開眼すれば10、大きな声や揺さぶりで開眼すれば20、痛み刺激を加えつつ呼びかけるとなんとか開眼するのは30となるので、Ⅰの場合(下記「正答につながるポイント!」参照)とは異なり数字の少ない=意識レベルのよいほうの刺激から確認していきます。ⅡやⅢでは点滴の針を入れたり吸引したりといった刺激による反応でもある程度判断できます。問題は呼びかけたかどうかが不明ですが、痛み刺激でかろうじて開眼したので、答えは2の「Ⅱ- 30」と判断します。

3.Ⅲ-100

4.Ⅲ-200

→× Ⅲは「痛み刺激でも覚醒しない」なので、ようは「刺激したら開眼しないまま体を動かすかどうか」を確認します。痛み刺激でまったく動かないのは300、手足を動かしたり顔をしかめる・除脳硬直や除皮質硬直がある場合は200、痛み刺激で払いのけるしぐさがあれば100となります。

正答につながるポイント!

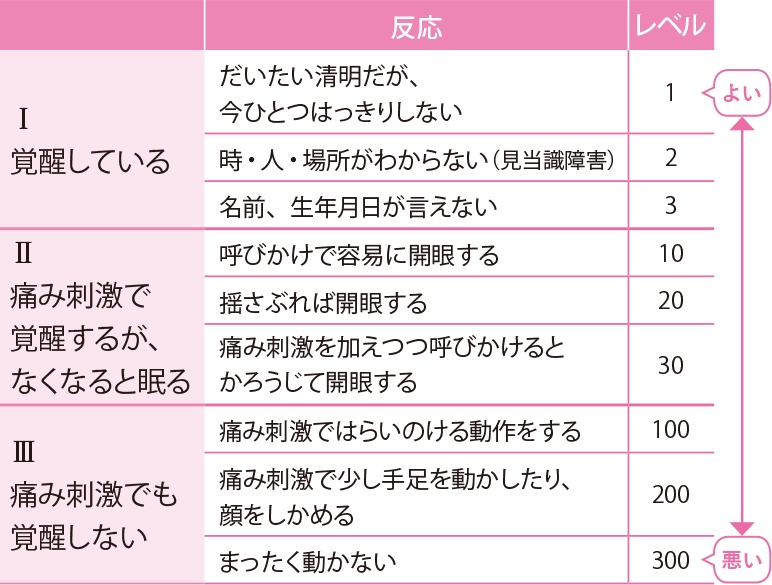

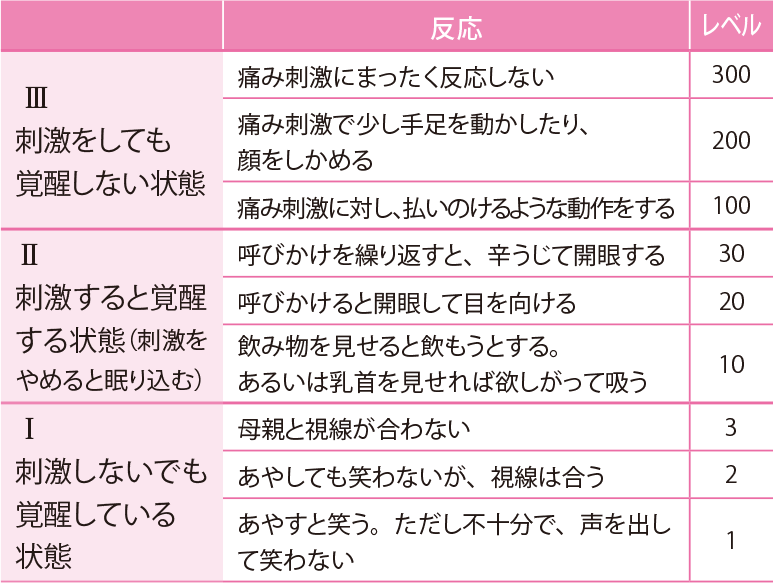

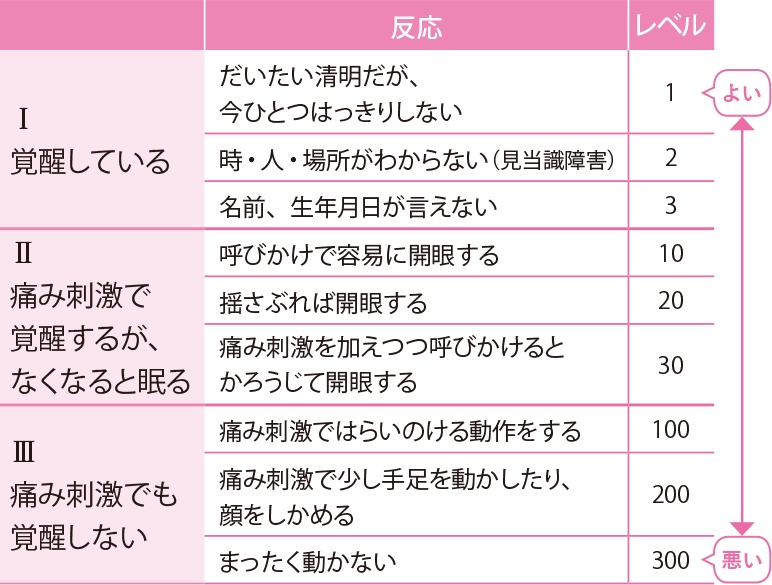

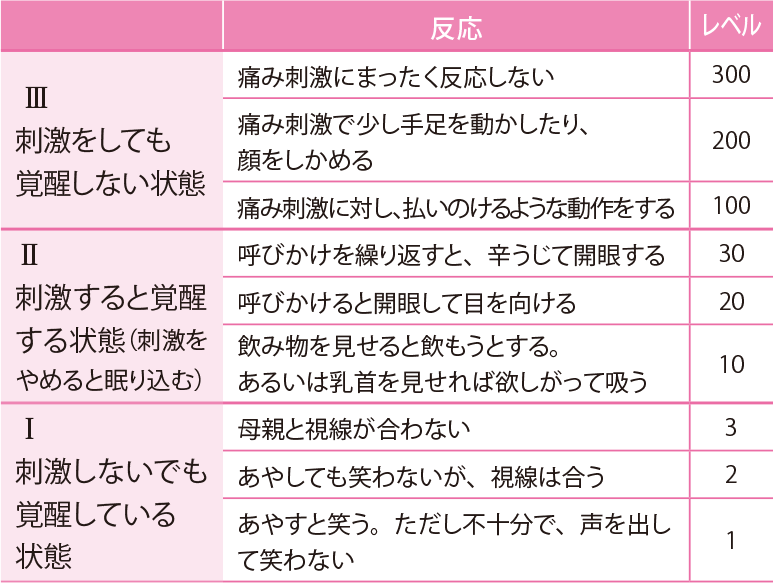

頻出の意識レベルのアセスメントについてです。その構造から「3-3-9度方式」とも呼ばれるジャパン・コーマ・スケール(JCS、表1)ですが、しっかり数字の意味を記憶していないと解けないので注意しましょう(乳幼児の場合は表2を参照)。

「IとⅢ、どっちが意識レベルがよいのだっけ?」とならないように、「意識清明は0である」ことをおさえておきます。0に近いⅠのほうが意識レベルがよいと連想することができます。国家試験では「Ⅱ-20」といった表現をしますが、1桁ならⅠ、2桁ならⅡ、3桁ならⅢということはわかっているので20や300、あるいは「意識レベルが1桁で…」と伝えることがあります。

ちなみに問題の選択肢にないⅠは、「覚醒している」状態です。表現を変えると「刺激しなくても意識がはっきりしている」ということです。レベルのよくないほうから確認するために、まず名前と生年月日が言えるかを確かめ、言えなければ3で、次に今どこにいるかと今日の日付(これらがわかることを見当識といいます)を尋ね、答えられなければ意識レベルは2であると判断します。答えられても今ひとつ反応や会話がおかしいなという場合には「だいたい清明だが、今ひとつはっきりしない」という1になります。

さて、スケール以外の意識レベルの表現では、「意識清明-傾眠傾向-昏迷-昏睡」の順に意識レベルは低下しています。精神科の用語として昏迷を使うときは、意識レベルの障害はない(そのときのことを思い出せる)が、意思が外部に表現されず外からの刺激に反応しない精神状態のことを指す場合があるので注意します。

なお、第100回は一般問題でしたが、第106回に必修問題で類似問題(午後問題18)が出ています。JCSに関する問題はもう必修問題レベルの知識として扱われているようです。

国試対策のポイント!

意識レベルの問題があまり得意でない人は、ターゲットを絞りましょう。Ⅰよりも、ⅡとⅢが狙われやすく、そのうちで一番よい(普通の呼びかけで開眼する)と一番よくない(痛み刺激にまったく反応しない)は狙われにくいので、この2つの間をきちんと覚えておきます。

表1 ジャパン・コーマ・スケール

注:R(不穏)・I(糞便失禁)・A(自発性喪失)がある場合、JCS III-200-I などと表す

表2 乳幼児の意識レベル判定表

坂本吉正:小児神経診断学.金原出版,東京,1978:36.「表3-1 意識水準の記載法」より改変

執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)