国試対策のポイント!

特に老年看護学や在宅看護分野では、目標志向型思考を重視した教育を行う学校が多いようです。「意識したことがない!」という人は、論文や専門書を見てみましょう。

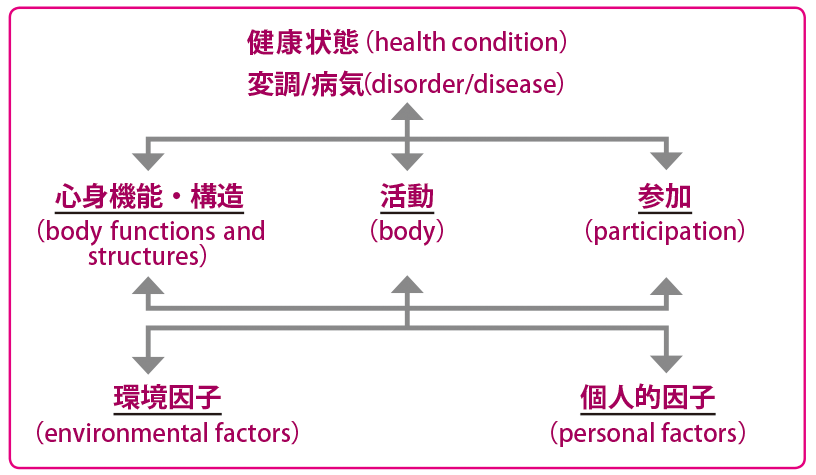

図 国際生活機能分類(ICF)

WHO国際生活機能分類の理解と活用.厚生労働省科学研究成果普及啓発事業.より引用

*【NANDA-I】NANDA International

1.疾病の治癒促進、2.老化現象の進行の抑制

→× 問題解決型思考のほうがアプローチしやすく、目標志向型思考を重視する理由とは言えません。

3.病態の関連図の作成の効率化

→× 病態関連図作成の効率化に問題解決型思考・目標志向型思考は関係ありません。これは記録や業務の改善であり、“効率性を重視する理由”となります。ただし、病態関連図を活用して計画を立てる際には疾病に焦点を当てるため問題解決型の思考となりやすい側面があります。

4.生活全体を豊かにするケアの実践

→◯ ここで挙げられている選択肢においては、目標志向型思考を重視する理由となります。

看護に限らず、マネジメントを進めるにあたっては「問題解決型思考」と「目標志向型思考」というアプローチの手法があります。あくまで“思考”なので、2つが対立する関係にあるとは限りません。

治療や健康状態の改善を目指すときには問題解決型思考が向いています。問題点に着目し、情報を収集してアセスメントして計画を立てるという流れです。たとえば、NANDA-I*1などの分類を活用したプロセスには、問題解決型思考が多く含まれています。

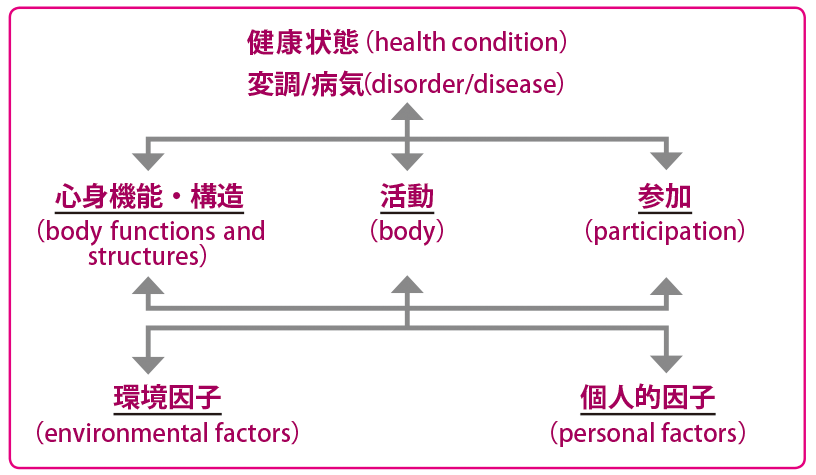

一方で多職種が協働して対象者の生活や活動レベルの維持・向上を目指すときには目標志向型思考のほうが援助を考えるのに向いていることがあります。国際生活機能分類(ICF、図)や生活活動モデルなどを軸に、対象者がどのような生活を望んでいるか(例:愛犬と朝夕の散歩に行けるようになりたい)を把握してそれを叶えるためにどのような援助が必要かを考えていきます。例で言えば、対象者が高血圧症である、運動能力の低下があるなどの健康問題をアセスメントし、「家でできる下肢のトレーニングを覚える」「毎日決まった時間に血圧を測るなど自分で健康状態をチェックする」などの計画を立てることができます。

特に老年看護学や在宅看護分野では、目標志向型思考を重視した教育を行う学校が多いようです。「意識したことがない!」という人は、論文や専門書を見てみましょう。

図 国際生活機能分類(ICF)

WHO国際生活機能分類の理解と活用.厚生労働省科学研究成果普及啓発事業.より引用

*【NANDA-I】NANDA International

執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)